SiC結晶は、シリコンカーバイド(炭化ケイ素)を原料とした半導体材料です。現代のエレクトロニクス産業において重要な役割を果たしています。

高温、高電圧、高周波数の環境下で動作する優れた性質が特徴です。

しかし、いくつかの結晶構造があり、それぞれが異なる特性を持っています。

本記事では、SiC結晶の基本的な特徴と、主要な結晶構造である3C-SiC、4H-SiC、6H-SiCの違いについて詳しく解説します。

また、結晶構造がSiCウエハの性能にどのような影響を与えるのかについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

SiC結晶とは

SiC結晶(炭化ケイ素結晶)とは、シリコン(Si)原子と炭素(C)原子が化学結合を形成してできた半導体材料です。

この化合物は高温度、高電圧、および厳しい環境に対する優れた耐性を持ちます。そのため現在利用されている分野は、電力電子デバイス、LED、宇宙技術などです。

なお、SiCは、シリコンと比較して、バンドギャップが約3倍、絶縁破壊電界が約10倍、熱伝導率が約3倍という優れた特性を持っています。

これらの特性により、SiCデバイスはシリコンデバイスよりも高効率、高耐圧、高温動作が可能です。

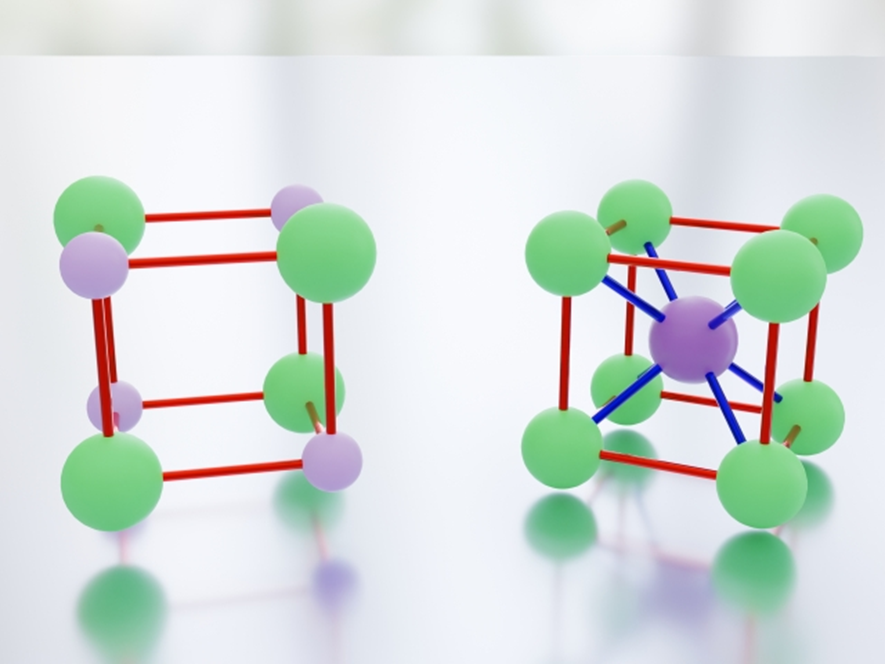

結晶構造の種類

SiC結晶の主要な構造は、以下の3つです。

・3C-SiC

・4H-SiC

・6H-SiC

それぞれの結晶構造は、原子の配列が異なり、電気的特性や適用分野に違いがあります。

3C-SiC(立方晶)

3C-SiC、またはβ-SiCとも呼ばれるこのタイプは、立方体の結晶構造を持っています。ただし、あまり量産されるケースはありません。

また、他のSiC多形に比べて電子移動度が低く、高周波数アプリケーションには適していないという性質があります。

3C-SiCはシリコン基板上での形成が可能であり、大量生産や大面積化が比較的容易であるため、将来的には集積回路への応用が期待されています。

4H-SiC(六方晶)

4H-SiCは、六方晶系に属する結晶構造を持ちます。このタイプは、特に高電圧、高周波数アプリケーションに適しており、優れた電子移動度を持ちます。

車、白物家電などのパワー半導体においては、4H-SiCが使用されており、最も普及しているタイプです。

これにより、電源や電力変換装置の省エネルギー化と小型化が期待されています。

6H-SiC(六方晶)

3C-SiC、またはβ-SiCとも呼ばれるこのタイプは、立方体の結晶構造を持っています。

ただし、あまり量産されるケースはありません。

また、他のSiC多形に比べて電子移動度が低く、高周波数アプリケーションには適していないという性質があります。

なお、シリコン基板上での形成が可能であるため、将来的には集積回路への応用が期待されています。

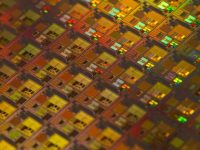

結晶構造の違いがSiCウエハに与える影響

SiCウエハの特性は、結晶構造の違いであり、以下のように分類できます。

・電気的特性の違い

・耐熱性と耐放射線性の違い

これらは、ウエハの品質と製造コストに影響を与えます。違いを理解し、用途に適したSiCウエハを選択しましょう。

電気的特性の違い

異なる結晶構造のSiCの違いは、バンドギャップや電子移動度などの電気的特性です。特性の違いにより、デバイスの性能や適用可能な環境が異なります。

例えば、高周波数アプリケーションに適しているのは、4H-SiCです。

一方、6H-SiCは高温環境下での安定性に優れています。

耐熱性と耐放射線性の違い

結晶構造により、SiCウエハの耐熱性や耐放射線性も変わります。例えば、高温環境での使用に適しているのは6H-SiCです。

また、SiCは一般的に高い放射線耐性を示します。

しかし、その程度は結晶構造によって異なります。この特性が重要になる用途は、宇宙用途や原子力関連です。

SiCウエハの購入を検討しているなら金沢機工に問い合わせを

金沢機工は、高品質なSiCウエハを提供しています。さまざまな結晶構造のSiCウエハを取り扱っており、お客様のニーズに合わせた製品をご提案いたします。

SiCウエハの購入を検討されている方は、ぜひ金沢機工までお問い合わせください。